(わな)狩猟免許試験 “傾向と対策” 平成30年度試験対応!この夏の試験は コレ読んで ライバルに差をつけろ!

INDEX

平成30年6月23日(土)に、県の猟友会主催の狩猟免許試験講習会を受講しました。

約20名が受講したこの講習会で、受講生の中でおそらく最も優等生ぶっていた私のノートを公開します。

今年度狩猟免許の取得を目指しておられる方、狩猟読本のページ等を明記していますので予習にお役立てください。

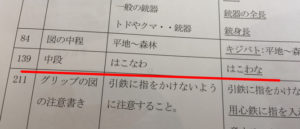

ちなみに、新しい狩猟読本、「何人でチェックしてるの!?」ってくらい誤植・ミスプリントが多いです。

その中には思わずクスッとなってしまうようなのもあって…

× はこなわ

○ はこわな

土木の教科書に「鉄コン筋クリート」って書いてあるくらいのレベル。嫌いじゃないぜ。

試験の概要

狩猟読本 P190〜P195 に、狩猟免許試験の内容について記載されています。

狩猟免許試験は大きく

- 知識試験

- 適性検査

- 技能試験

の3つに分かれています。

知識試験

知識試験の内容はおよそ以下のとおりです。

- 法令

- 鳥獣に関する知識

- 鳥獣の管理

- 猟具に関する知識 ※

- 狩猟の実施方法 ※

(※ は銃猟・わな猟それぞれに関する内容から出題)

適性検査

適性検査は、聴力、身体機能、視力の検査を受けます。

都道府県により差はあるようですが、山口県の場合、

- 聴力 … 名前を訊かれて答えられたら合格

- 運動能力 … 手指の握る/広げる、腕を前後に回す、膝の屈伸ができれば合格

- 視力 … 両眼(矯正可)で、ある程度(1.2程度だったか…)まで見えたら合格

技能試験

技能試験では、わな猟の場合

- 猟具判別(適法わな3種、違法わな3種)

- わなの架設(箱わな、くくりわな のどちらかを選択)

を実施します。

銃猟は、3年前の記憶になりますが、

- 銃の分解/組立(元折れ銃・自動銃から選択)

- 猟場を想定した銃の取扱い(脱包確認、様々な隊形での移動、銃の受け渡し、休憩中の銃の取扱い、不発時の対応… など)

- 距離目測(10m、30m、50m、300m)

があり、銃猟・わな猟それぞれにおける狩猟対象鳥獣に関する

- 鳥獣判別

の試験が実施されます。

狩猟読本のココを音読10回!!

以降は、講習会で猟友会の方が「重要ですよ」と明言された狩猟読本のページと見出しをメモしたものです。

法令

- P9 鳥獣法の目的

- P10 狩猟鳥獣の種類

- P12 狩猟免許の種類

- P13 規制猟法

- P14 禁止猟法

- P17 免許の住所変更

- P19 登録証

- P20 登録証の返納、わなの標識

- P21 狩猟期間

- P22 捕獲数上限、捕獲規制区域 (〜P23)

- P24 特定猟具使用禁止/制限区域

- P25 銃猟の時間規制

- P26 土地所有者等の承諾

- P33 止めさし

- P37 法令まとめ (〜P38)

鳥獣に関する知識

- P53 鳥獣の分類、本邦産鳥獣 (〜P54)

- P54 狩猟鳥獣の中の外来種

- P58 狩猟鳥獣でない鳥類

- P61 野鳥の大きさの比較 (〜P63)

- P64 獣類の大きさの比較 (〜P65)

- P66 色による判別

- P72 獣類の足跡

- P74 痕跡

- P81 営巣場所 (〜P83)

- P87 カモの仲間 (〜P93)

- P95 キジ・コジュケイ

- P99 ヒヨドリ

- P104 ノイヌ・ノネコ

- P106 イタチ(オス)

- P110 イノシシ

鳥獣の管理

- P174 特定鳥獣管理計画

- P176 指定管理鳥獣

- P180 特定外来生物

- P251 錯誤捕獲の防止

- P252 鉛弾の規制

- P266 人と動物の共通感染症

猟具に関する知識(わな)

- P136 わなの種類

- P137 くくりわな

- P139 筒式イタチ捕獲器、はこわな

- P140 はこおとし、囲いわな

- P142 とらばさみ(禁止)

- P230 取扱上の注意事項

猟具に関する知識(銃)

- P144 銃器の分類

- P146 銃器の各部の名称

- P155 安全装置

- P158 銃器の種類(装薬銃)

- P160 銃器の種類(空気銃)

- P164 射程距離

- P165 弾丸の種類

狩猟の実施方法(主に銃)

- P183 心構え

- P184 猟装

- P216 休憩時の脱包

- P217 距離目測

- P223 銃器の取扱い

- P224 装填・脱包

- P226 水平撃ちの禁止

- P227 跳弾

鳥獣判別

- P194 わな猟 … 狩猟対象/非対象“獣類”のみで出題(鳥類対象外)

技能試験対策

猟具判別

テーブルの上に6つ用意されたわなのうち、3つは合法で3つは違法なものです。

これをひとつずつ見たり触ったりして、解答用紙に合法なものは「○」、違法なものは「×」をつけていきます。

講習では例として、8種類のわなが用意されていました。

- くくりわな 輪の直径15cm(山口県では合法) ワイヤー太さ4mm ヨリ戻しなし(違法) 締め付け防止機構あり … 違法

- くくりわな 輪の直径12cm ワイヤー太さ4mm ヨリ戻しあり 締め付け防止機構あり … 合法

- くくりわな 輪の直径18cm(違法) ワイヤー太さ4mm ヨリ戻しあり 締め付け防止機構あり … 違法

- 筒式イタチ捕獲器 締め付け防止機構あり … 合法

- 筒式イタチ捕獲器 締め付け防止機構なし(違法) … 違法

- 小動物用箱わな (不審な点なし) … 合法

- トラバサミ … 違法

- はこおとし 「さん」がついており、圧殺しないもの … 合法

くくりわなについては、山口県では、

- 輪の直径が15cm以下 (一般的には12cm以下)のもの

- ワイヤーの太さが4mm以上のもの

- ヨリ戻し機構のあるもの

- 締め付け防止機構があるもの

以上の4点を全て満たすものについては合法とされます。

筒式イタチ捕獲器はワッシャーでできた締め付け防止金具がついているかどうか、はこおとしは「さん」がついていて捕獲した鳥獣を圧殺しない仕組みになっているかを確認しましょう。

トラバサミが出てきたらこれは全て違法、小動物用の小さな箱わなが出てきたらほぼ合法と考えて良いのだそうです。ここの判断は、6つのわなのうち、3つが合法、3つが違法なのですから、他の5つのわなについて判別の根拠がはっきりしているなら、状況で判断しても良いでしょう。

わなの架設

はこわな か くくりわな のいずれかを選択し、模擬的に架設します。

はこわな

はこわな は、入り口の開いた檻のようなわなの中にエサで獲物をおびき寄せ、わなに入った獲物が蹴り糸に接触し、つっかい棒を弾くことで、入り口の扉が自由落下し、獲物を閉じ込めるわなです。

- はこわな の入り口扉を上にスライドして開け、扉の底部にストッパーを当てる

- ストッパーに突っかい棒を噛ませて、扉が落ちないようにする

- 突っかい棒に繋がった蹴り糸を箱わなの内側に張り、先っちょの洗濯バサミを箱わなの側面に留める

- 「米ぬか」が描かれたシートか「サツマイモ」が描かれたシートを箱わなの中(蹴り糸の奥)に入れる

- 入り口に「土」が描かれたシートを置く(わなの入り口の鉄枠を土で隠したところを表現する)

- 箱わなの上に「標識」(設置者の氏名や連絡先等を記載したネーム標識)を載せる(わなに標識を取り付けたところを表現する)

- 立て札をわなに立てかける(わなの近くに「この先にわなが仕掛けてある」ことを表示した立て札を設置したところを表現する)

くくりわな

くくりわな は、地面に埋めたワイヤーの輪の中に獲物が足を踏み込むとストッパーが外れ、獲物の脚を締めて逃れられなくし捕らえるわなです。

架設するくくりわなの動作の仕組みは以下のとおりです。

(シリンダーとピストンのようにピッタリハマってスコスコ動かせる太・細2本で1組の塩ビパイプをイメージしてください。ちなみに細い方のパイプにはフタがついています)

地面に埋めた太い塩ビパイプの内側に細い塩ビパイプを差し込み、細いパイプの外径に沿ってバネの力で閉まるワイヤーの輪をかけておきます。

細い塩ビパイプのフタ部分を獲物が踏み込むことで細いパイプが太いパイプの中に埋まりますが、その際にワイヤーの輪は太いパイプの縁に残るため、細いパイプが完全に沈み込むとワイヤーの輪が締まって、獲物の脚を捕らえる仕組みです。

- 太い塩ビパイプ(フタ・底のない筒状)を砂利に差し込む

- 塩ビパイプ内部の砂利を取り出す

- 太い塩ビパイプより一回り細い塩ビパイプ(フタ部分あり)にくくりわなのワイヤーの輪をかける

- ワイヤのかかった細い塩ビパイプを太い塩ビパイプの内側に差し込む

- ワイヤの反対側の先を、立木を模したポールにかける(ワイヤを立木に固定したところを表現)

- 立木に「標識」(設置者の氏名や連絡先等を記載したネーム標識)を添える(わなに標識を取り付けたところを表現する)

- 少し離れた場所に立て札を添える(わなの近くに「この先にわなが仕掛けてある」ことを表示した立て札を設置したところを表現する)

なお、現在下関市内では くくりわな の設置は認められていません。

鳥獣判別

狩猟読本巻頭カラーページのP6の8種類+ニホンジカの9種類の狩猟対象獣と、P9の7種類の“狩猟鳥獣と誤認されやすい哺乳類”から出題されます。

狩猟対象獣

- ニホンジカ

- アライグマ

- タヌキ

- キツネ

- テン

- イタチ(オス)

- ミンク

- アナグマ

- ハクビシン

狩猟対象獣と誤認されやすい哺乳類

- ニホンリス

- ムササビ

- モモンガ

- イタチ(メス)

- オコジョ

- ニホンザル

- カモシカ

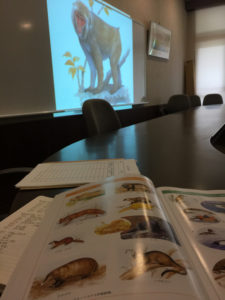

16種類の哺乳類のイラストがスクリーンに5秒間映し出されるので、それが狩猟対象獣である場合には回答用紙に「○」と記入し、隣の欄に動物の種類を記入します。

(例:「○ | ニホンジカ」)

映し出された哺乳類が狩猟対象でない場合には回答用紙に「×」と記入するだけでよく、種類を答える必要はありません。

ですので、「たぶん狩猟鳥獣だった気がする…。でも名前がさっぱり思い出せない…」という時には「○」だけ答えても正解になりませんので、「×」と答えた方が、「実は非狩猟鳥獣なのに自分が勘違いしていただけで、正解!」という可能性が残されます。

16種類の哺乳類のうち、名前を覚えなければならないのは9種類、しかも狩猟読本の該当ページの図がほぼそのまま使用されますので、そんなに難しくはありません。

実際に1回練習で16問通して解答してみると、何箇所か「アレ?」と思うところがあります。

ミンクの図が初見…?

P6には、大きく黒いミンクの写真が掲載され、その隣に小さく黄色いミンクの図が掲載されています。出題されるのは、「写真」ではなく「図」の方です。しかも微妙に色が違っている気がします。ミンクは冬毛と夏毛で色が異なるそうで、出題に使用されるのは、おそらく黒くないほうだと思われます。楓か何かの広葉樹の倒木の幹の上に乗っている、見たことない図はミンクである可能性が高いです。

イタチがオスかメスかわからない…

イタチはオスのみが狩猟対象で、メスは狩猟対象ではありません。ですので、メスの図が出たら解答欄には「×」を記入しなければなりません。

ところが、パッとスクリーンに映し出された動物がイタチのオスなのかメスなのか…見分けるのは困難です。

ここで気をつけるべき点は、スクリーンに対するイタチの体の大きさだそうです。イタチはオスの方がメスと比較して1.5倍から2倍程度大きいそうで、出題に用いられる図にも、それが強調されています。

- 画面いっぱいに描かれたイタチはオス

- 画面の真ん中に小さく描かれたイタチはメス

と覚えましょう。

さらに都市伝説ですが、イタチのオスとメスは、間を空けず続けて出題されるそうです。

なんだか活路が見えてきましたね…!

狩猟対象外の動物は、名前を正確に覚える必要はありませんが、それが狩猟対象ではない、ということを確実に覚えていないといけません。

イタチ(メス)は上記のとおりとして、ニホンリス、ムササビ、モモンガ といった、リスっぽい木の枝の上にいる動物は狩猟対象ではありません。ハクビシンも木の上にいる図ですが、これは体躯がリスよりかなり大きそうですので判別しましょう。

あとはカモシカ、ニホンザルを押さえておけば、非狩猟獣は残すところオコジョだけ。「白いイタチは非狩猟獣」と唱え、解答欄に×が全部で7つ書いてあればOKです。

狩猟対象獣で迷いやすいのは テン と イタチ と ミンク、タヌキ と アライグマ と アナグマ でしょうか。狩猟読本のカラーページを使用して名前を隠して答えてみる、位置や順番で記憶しないようにシャッフルしてみる、などの対策を何度かやってみるとコツがつかめると思います。

ちなみに銃猟の場合はこれに鳥類も加わるので、難易度はわな猟よりも相当高くなります。

カモ類だけでも覚えるのが大変です。

コレであなたもハンター!

合格ラインは各テスト7割正解です。

ちなみに、私は講義開始と同時にブログのネタにするためにしっかり勉強するために、「アッ、ノート取っとかなきゃ!」と思い立ち、バッグをゴソゴソしていたため聞き逃していたのですが、既免者(すでに わな・銃猟・網のいずれかの狩猟免許を持っており、今回追加で違う種類の狩猟免許を取得する人)の知識試験の問題は、これから取得しようとする免許の猟に使用する猟具の知識のみで、出題数は10問です。

翌日、試験で配付された問題用紙の注意書きを読んでそのことを知り、さっきまで必死に読んでいた狩猟読本の法令部分は1問も出題されないことに気づいて脇汗が滝のように流れ出た次第です。

それでも知識試験は合格できましたがね!

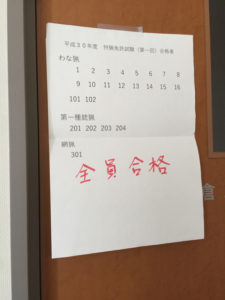

それも受験者全員、知識試験合格。係りの方も、全員分の受験番号が記載されているにも関わらず、手書きの朱書きで「全員合格」と思わず書き加えてしまうほどの手応え!

ここがイケれば午後からの適性検査、技能試験も全員イケてるでしょう!

…とはいえ、試験の内容については事前にしっかり確認しましょう。